永夜囚徒:黑暗中的无尽挣扎

囚于永夜:当黑暗成为日常的生存手记

凌晨三点十七分,我第无数次在相同的黑暗中睁开眼睛。空调外机的嗡鸣声像老式挂钟的钟摆,床头柜上的电子钟泛着幽蓝的光——这是整间卧室里唯一的光源,亮度刚好够我看清自己摊开的掌心。

(永夜囚徒:黑暗中的无尽挣扎)

永夜综合征:现代人的隐秘流行病

医生把这个叫做"非季节性昼夜节律紊乱",我管它叫"被迫成为吸血鬼的日子"。自从半年前接手跨国项目,我的生物钟就彻底碎成了时区拼图:

- 凌晨两点最清醒的时刻处理伦敦邮件

- 清晨五点勉强入睡前给加州同事发进度报告

- 下午三点在会议室里与瞌睡虫搏斗

《睡眠医学期刊》2024年的研究数据显示,全球约有28%的脑力劳动者处于类似状态。我们像被困在时间褶皱里,每个细胞都在这种反自然的生存方式。

身体发出的SOS信号

| 症状 | 出现频率 | 危险等级 |

| 持续性偏头痛 | 每周3-4次 | ★★★ |

| 味觉迟钝 | 每日早餐时段 | ★★ |

| 短暂性记忆空白 | 重要会议前 | ★★★★ |

最可怕的是上周三,我在公司茶水间盯着微波炉转了整整两分钟,才想起自己根本没放食物进去。那种冰冷的恐惧感,比任何体检报告上的红字都更具象。

黑暗中的自救实验

试过所有主流方案后,我意外在祖母的老方子里找到转机。她那个年代上夜班的纺织女工,会在工装口袋揣着晒干的杭白菊和迷迭香,我现在理解这种智慧了:

- 21:00 用45℃温水泡脚(加两勺粗盐)

- 23:30 关闭所有蓝光设备,改听有声书

- 01:00 喝半杯温热的零乳糖牛奶

坚持两周后,至少能在正常人类入睡时间产生困意了。神经科医生朋友说这是因为重建了"环境-行为-生理"的闭环反馈,要我说,这就是把被时差偷走的生活仪式感重新种回身体里。

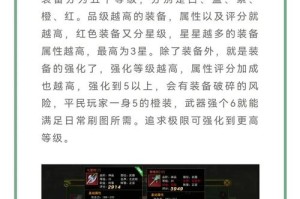

永夜生存装备清单

经过三个月的反复调试,这些物品成了我的黑暗盟友:

- 琥珀色防蓝光眼镜(比普通款过滤更多短波光)

- 日出模拟灯(设定在预期起床前30分钟启动)

- 石墨烯眼罩(保持眼部恒温避免干涩)

床头那本《夜航西飞》的扉页上,我用荧光笔写着:"每个熬过漫长黑夜的人,都是自己的领航员。"现在这本书已经快被我翻烂了,书脊处渗出细微的汗渍。

与黑暗和解的瞬间

上个月某个雨夜,我在凌晨四点听见阳台有响动。推开移门,发现是只湿漉漉的流浪猫在啃我晾晒的番薯干。我们隔着雨幕对视,它琉璃般的眼睛在黑暗里亮得惊人。那一刻突然理解,黑暗从来不是牢笼——只是我们还没学会在其中自如呼吸。

现在我的冰箱上贴着便签:"欢迎来到永夜俱乐部,今日特调是月光味的拿铁。"窗台上的夜来香正悄悄绽放,那香气像柔软的黑色绸缎,轻轻裹住每个辗转反侧的夜晚。

发表评论