沉没成本:如何避免决策中的金钱陷阱

沉没成本:为什么我们总在「赔钱货」上越陷越深?

上周陪朋友退掉健身年卡时,她盯着那张只用了3次的卡片突然哭了:「明明知道不该继续交钱,可就是舍不得前两年白交的5000块啊。」这种纠结像极了我们常干的傻事——剩饭硬塞到胃痛、烂电影看到散场、渣对象拖到青春耗尽。今天咱们就来聊聊这个让人类集体犯晕的「沉没成本陷阱」。

(沉没成本:如何避免决策中的金钱陷阱)

一、奶茶店的数学课:认识沉没成本

我家楼下奶茶店最近搞了个实验:

- A组顾客:买10杯送1杯,预付100元

- B组顾客:单杯支付,每杯10元

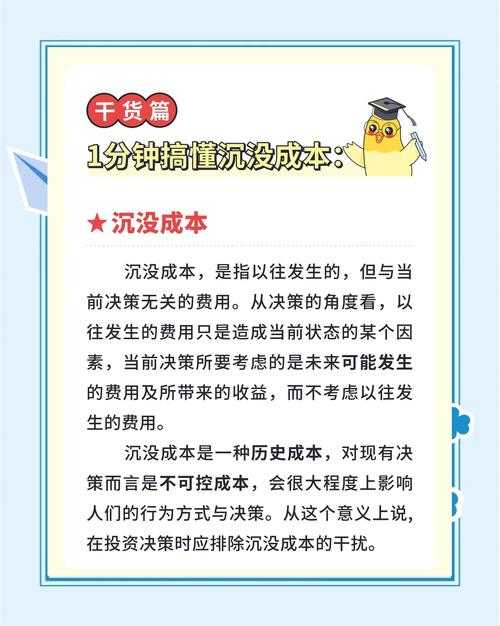

三个月后发现,A组顾客平均消费14杯,B组只有7杯。更神奇的是,A组有人明明喝到反胃还在坚持——这就是典型的「钱都花了」心理。经济学家管这些不可回收的既往投入叫沉没成本(Sunk Cost),就像泼出去的水、嫁出去的闺女。

| 生活场景 | 常见沉没成本 |

| 双十一囤货 | 过期前没用完的面膜 |

| 考研三战 | 牺牲的社交和职场机会 |

| 恋爱长跑 | 投入的青春和情感 |

二、大脑的BUG:我们为何死不放手?

心理学研究发现,放弃沉没成本时,大脑的痛觉区会被激活——这解释了为什么分手像戒毒。三个主要作祟因素:

1. 损失厌恶效应

诺贝尔奖得主卡尼曼证明,损失带来的痛苦是等量收益带来快乐的2倍。就像你丢100块的难受,需要捡200块才能平衡。

2. 自我证明陷阱

「都坚持这么久了」的背后,其实是害怕承认当初的选择错误。就像赌徒总想翻本,创业者硬撑烂项目。

3. 情感账户透支

《怪诞行为学》里有个经典案例:花5000块买的音乐会门票,下暴雨也会去;要是免费票,多半就躺平了。我们对物品的估值会随着投入增加而虚高。

三、聪明人的止损策略

去年帮表姐处理奶茶店倒闭时,我们用了这套方法:

- 隔离法:把已投入的装修费单独记账,新决策只考虑未来收益

- 换位法:问自己「如果是别人刚接手这个店,会继续经营吗?」

- 机会成本清单:列出继续坚持会错过的其他可能性

餐饮老板老周更绝——他有个「每月止损日」:

- 盘查所有持续亏损的项目

- 用红色标签标记沉没成本

- 让实习生做匿名投票决定去留

四、那些反常识的赢家思维

观察那些成功止损的人,会发现些有趣规律:

| 行为特征 | 典型案例 |

| 把失败当学费 | 王健林果断卖掉文旅项目 |

| 设置「逃生舱」 | 硅谷公司的快速试错机制 |

| 定期清空缓存 | 张一鸣的「既往不恋」原则 |

最近迷上围棋发现,高手经常主动放弃「死子」,反而能腾出更多活棋空间。人生或许也是这样,那些及时放手的,最后都轻装跑得更远。就像小区张阿姨说的:「嫁错人还不离婚,就像明知菜馊了还硬吃——伤身又伤心。」

窗外的樱花开始落了,保洁大叔正在清扫花瓣。我问他怎么不等到自然落完,他摆摆手说:「掉下来的扫干净,树上的才能开得更好嘛。」

发表评论