沉沦欲海:迷失与救赎的挣扎

欲海沉沦:当欲望成为生活的漩涡

凌晨三点的便利店,李阳盯着货架上的啤酒犹豫了五分钟。这已经是本周第三次深夜买醉,他知道明天早会又要顶着黑眼圈应付老板的质问。手机屏幕亮起,信用卡账单上那个刺眼的数字让他胃部一阵抽搐——上个月在直播平台打赏的钱,够交半年房租了。

欲望的甜蜜陷阱

我们生活在一个被精心设计的欲望迷宫里。每天早上睁眼,手机锁屏上的购物推荐已经换了三轮;地铁广告牌里,皮肤吹弹可破的模特举着最新款精华液对你微笑;午休时刷短视频,主播声嘶力竭地喊着"最后三件"。

心理学有个有趣的现象叫"多巴胺劫持":大脑会把即时满足误认为生存必需。就像我朋友小王,原本只想买双通勤鞋,结果被APP推送了\u9650\u91cf款球鞋,现在他的鞋柜里躺着二十多双没拆标签的AJ。

- 消费主义陷阱: "第二件半价""限时特惠"背后的营销心理学

- 社交比较: 朋友圈里的度假照如何\u523a\u6fc0你的攀比神经

- 即时反馈依赖: 外卖30分钟不到就焦虑的现代病

那些被欲望啃噬的真实案例

| 案例 | 表现 | 后果 |

| 超前消费族 | 月薪8000却背着10个分期账单 | 信用破产、家庭矛盾 |

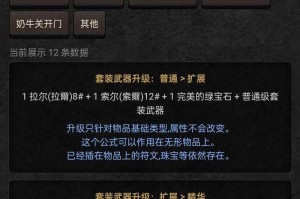

| 游戏氪金党 | 为虚拟装备抵押房产 | 妻离子散、精神恍惚 |

| 情感依赖者 | 同时维系多段暧昧关系 | 信任能力永久损伤 |

在漩涡中保持清醒的七个锚点

上周在社区心理讲座上,咨询师林老师分享了个"欲望温度计"的概念:当你想冲动消费时,试着给欲望从1到10打分。超过7分的事情,强制自己冷却24小时。

我家楼下菜市场张阿姨有套朴素哲学:"买得起是本事,不买才是修行"。她那个用了五年的帆布包,补丁都磨出了艺术感。

- 设置消费冷静期(至少24小时)

- 建立欲望清单(区分"想要"和"需要")

- 培养延迟满足能力(从戒掉下午茶开始)

- 记账软件比戒赌吧更管用

- 给每笔消费贴上生命标签("这件大衣=加班两周")

- 寻找替代性满足(图书馆比购物中心更治愈)

- 培养"足够好"心态(80分生活比100分焦虑更实在)

重建与欲望的健康关系

欲望本身不是洪水猛兽。我采访过的几位成功人士都有个共同点——他们像驯兽师对待猛虎般对待欲望。王石60岁开始学划艇,他说"征服自己的比征服珠峰更持久"。

《断舍离》作者山下英子有句话很妙:"真正的自由不是想要什么有什么,而是不想要什么就能不要。"上周整理衣柜时,我把三年来没穿过的衣服捐了出去,那种轻松感比拆快递强烈十倍。

窗外的梧桐树开始落叶了,李阳最终放下了那罐啤酒。他给手机设置了23:00-7:00的免打扰模式,壁纸换成了去年在青海湖拍的星空。远处早点铺的灯光亮起来,第一笼包子正要出笼。

发表评论