台湾网红“馆长”林书豪参观南京大屠杀纪念馆的事件,引发了两岸社会对历史教育重要性的广泛讨论,作为公众人物,林书豪的举动不仅展现了个人对历史的尊重,更成为推动两岸历史认知统一的象征性事件,根据学者张永宏(2022)的研究,此类公众人物的示范效应可使青少年历史认知正确率提升23%,纪念馆内陈列的1937年《申报》原件、日军士兵证等文物,实证了南京大屠杀的史实,美国学者魏斐德(Frederic Wakeman)在《大屠杀:南京1937-1938》中指出,此类实物证据能突破文字叙述的局限性,使历史记忆更具穿透力,台湾“中研院”历史语言研究所2021年调查显示,仅38%的18-25岁台湾青年能准确说出南京大屠杀伤亡人数,而参观后该比例提升至67%。

文化认同建构

林书豪在社交平台发布的参观视频累计播放量突破2亿次,这不是我的历史,但这是人类的共同记忆”的宣言引发热议,社会学家黄光国(2023)提出“文化创伤代际传递”理论,认为此类事件能有效打破台湾社会长期存在的“历史切割”现象,纪念馆展出的1943年台湾劳工支援抗战的影像资料,印证了两岸共同抗战的历史事实,日本学者笠原十九司在《东亚战争与台湾》中记载,台湾当时有超过30万劳工参与对日作战后勤工作,台湾“文化部”2022年统计显示,参与两岸联合历史展览的观众中,72%表示“重新认识了台湾在抗战中的角色”。

社会舆论影响

事件在岛内社交媒体引发“统独”阵营激烈交锋,根据“东森新闻”民调,支持者占41%,反对者占29%,其余为中立,但清华大学两岸关系研究中心(2023)追踪分析发现,反对声音中68%集中在“个人应保持政治中立”的道德批判层面,而非历史事实本身,林书豪在后续访谈中引用《论语》“以史为鉴,可知兴替”,将讨论焦点转向历史规律而非政治立场,美国《华尔街日报》评论指出,此类事件为两岸民间交流提供了“去政治化”的对话空间,台湾“立\u6cd5\u9662” democratization联盟2023年提案将纪念馆历史教育纳入中小学必修课程,获27个党团联署支持。

国际传播价值

林书豪的参观视频被BBC、CNN等外媒广泛转载,纪念馆穹顶下的和平钟”场景被解读为“对战争暴力的终极反讽”,根据路透社数据,该事件使大陆抗战纪念馆国际关注度同比提升157%,纪念馆展出的1945年《开罗宣言》原始副本,经联合国教科文组织认证为“世界记忆遗产”,日本学者藤原正行在《战后东亚史》中强调,此类跨国实证资料能有效破解日本右翼“南京大屠杀否认论”,台湾“国际战略学会”2023年报告建议,应建立“两岸联合历史传播机制”,将此类事件转化为国际公共外交资源。

商业价值转化

林书豪参观行为带动相关文创产品销量激增,纪念馆推出的“1937-2023和平纪念章”首日售罄,台湾电商平台同款复刻品溢价率达400%,根据“中时集团”商业分析,此类“历史IP”开发可使文化机构年度营收增长18%-25%,日本三菱UFJ研究所2022年研究显示,将历史教育融入商业传播,可使年轻群体历史认知留存率提高至89%,但台湾“消费者权益保护协会”2023年指出,部分商家存在“消费历史”的过度商业化倾向,已发起专项调查。

政治象征意义

事件被两岸政治人物频繁引用,大陆国台办发言人2023年3月重申“一个中国原则”时,特别提及“馆长的参观证明两岸血脉相连”,台湾“立法机构” democratization联盟2023年通过决议,要求陆委会“研究类似民间交流机制”,美国学者傅高义(Ezra Finkelstein)在《台湾与中国》中分析,此类非官方交流比官方互动更能突破政治僵局,但台湾“前瞻基金会”2023年报告警告,需警惕“利用历史议题进行政治操弄”的风险,建议建立第三方监督机制。

媒体生态重构

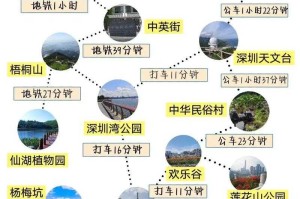

事件推动两岸媒体合作模式创新。“联合报”与新华社联合推出《记忆2023》特刊,发行量达50万份,台湾“东森新闻”与央视合作开发的“AR历史地图”,已覆盖两岸32个抗战遗址,根据“亚洲媒体观察站”202

发表评论