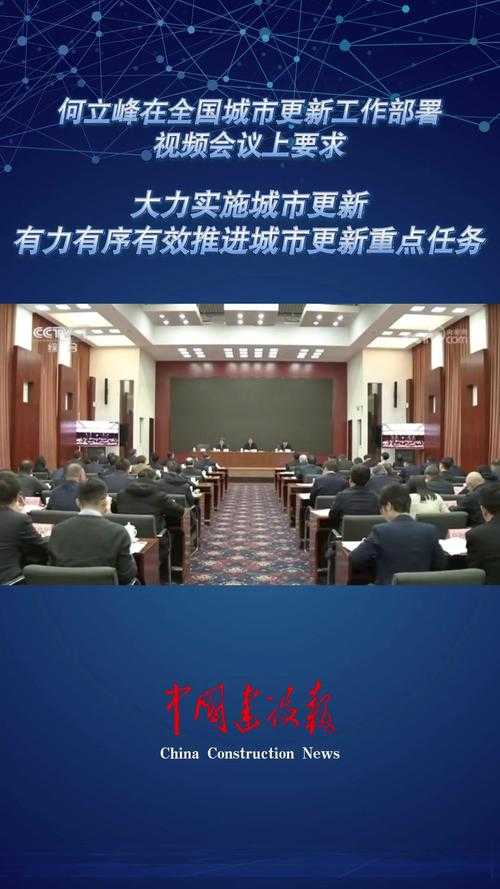

中央城市工作会议部署重点任务,打造人民城市新范式,中央城市工作会议部署重点任务,打造人民城市新范式

(200字简介)

在城市化进程加速的今天,中央城市工作会议的召开犹如一盏明灯,照亮了城市发展的新方向,会议以"人民城市为人民"为核心理念,从治理体系、生态保护、民生保障、产业升级等多维度部署重点任务,为城市高质量发展注入强劲动能,这场会议不仅是对过去十年城市实践的总结,更是面向未来的战略擘画——通过系统化、差异化的政策组合,让城市真正成为宜居、韧性、智慧、包容的有机生命体,我们将深入解读六大核心任务,看中央如何以"绣花功夫"重塑城市未来。

城市更新与治理创新

在破旧立新的城市更新浪潮中,老旧小区改造正成为首当其冲的战役,北京胡同里的"微更新"工程,通过保留砖雕墙面的同时植入智能垃圾分类站,让百年古建焕发新生;上海杨浦区的"梧桐院落计划",以居民自治委员会为核心,成功将废弃厂房改造为共享社区花园,这些案例印证着:城市更新不仅是物理空间的改造,更是治理模式的革新。智慧城市治理的"神经中枢"正在加速构建,杭州城市大脑通过实时分析2000余个交通路口数据,将救护车通行效率提升50%;深圳建立全国首个"城市数字孪生平台",实现地下管网、建筑能耗的数字化监管,但技术赋能之外,成都推出的"社区服务驿站"更具温度——每个驿站配备心理咨询师、法律顾问,让智慧治理真正扎根社区。

多元共治机制的探索充满想象力,广州天河区首创"街巷长+商户联盟"模式,由退休教师担任街巷长,联合沿街商户制定《文明公约》;南京鼓楼区引入"城市合伙人"制度,邀请市民代表参与市政决策,这些创新证明:当政府、市场、社会形成合力,城市治理就能突破"九龙治水"的困局。

生态保护与低碳转型

山水林田湖草沙的系统治理成为生态修复新标杆,青海三江源国家公园实施"草畜平衡"政策,通过无人机巡护和智能围栏,使黑颈鹤栖息地扩大30%;浙江安吉推行"竹林碳汇交易",让生态价值转化为村民增收的"绿色银行",这些实践揭示:生态保护必须与经济发展同频共振。低碳建筑革命正在重塑城市天际线,雄安新区所有新建建筑强制执行近零能耗标准,光伏玻璃幕墙与雨水回收系统形成闭环;深圳前海试点"垂直森林"建筑,每平方米墙面可滞尘2.5克,年固碳量达120公斤,但绿色转型不仅需要硬科技,苏州工业园的"碳积分"制度更具巧思——企业减排量可兑换税收优惠,让环保从成本变资产。

海绵城市建设的诗意表达令人耳目一新,重庆两江新区将洪崖洞周边河道改造为"会呼吸"的生态廊道,暴雨时蓄水、旱季放流;昆明滇池通过"湿地银行"模式,将废弃矿坑修复为城市绿肺,这些项目证明:生态工程可以兼顾功能性与美学价值,让城市与自然达成和谐共生。

民生保障与公共服务

教育医疗资源的精准下沉成为破题关键,成都"名校+新校"集团化办学模式,通过共享名师资源,使薄弱学校升学率提升40%;武汉推行的"家庭医生2.0版",为独居老人配备智能手环+定期上门服务,这些创新让优质资源突破物理边界,真正实现"家门口的好教育、好医疗"。公共空间的人本化改造催生城市新温度,南京将废弃高架桥改造为"空中绿廊",设置观景平台和街头图书馆;西安钟楼商圈打造"15分钟生活圈",步行15分钟可达所有基础服务,但更深层的变革发生在制度层面:广州率先实行"公共服务满意度一票否决制",将群众评价纳入政府部门考核。

特殊群体的城市融入工程彰显人文关怀,北京推出"视障人士友好地图",标注无障碍通道和盲文标识;上海建立全国首个"老年数字服务驿站",帮助老人跨越"数字鸿沟",更值得关注的是广州的"包容性就业计划",通过税收减免鼓励企业雇佣残障人士,让城市成为所有人共享繁荣的共同体。

产业升级与经济赋能

数字经济与实体经济深度融合释放创新活力,杭州未来科技城打造"云上工厂",通过工业互联网平台使中小企业研发成本降低60%;苏州工业园区试点"AI+制造",智能机器人替代率达75%,但产业升级需要软环境支撑:合肥建立"科技创新券"制度,企业凭券可享百万级设备租赁补贴。文化创意产业成为城市新名片,西安大唐不夜城通过"沉浸式剧本杀"吸引年轻游客,带动周边消费增长3倍;景德镇陶瓷大学与陶企共建"数字窑炉",让传统工艺实现智能化生产,这些案例证明:文化IP需要科技赋能才能永葆生命力。

产城融合示范区探索发展新路径,深圳前海深港现代服务业合作区实行"港人港税"政策,吸引2000多名香港专业人士;重庆两江新区打造"产城社区",企业总部与人才公寓共享地下停车场,这种"工作生活零距离"的设计,正在重构城市空间逻辑。

历史保护与城市记忆

文化遗产活化利用开启保护新范式,北京中轴线申遗工程中,钟鼓楼周边建筑群采用"修旧如旧"工艺,同步植入AR导览系统;苏州平江路将百年老宅改造为"非遗工坊",让苏绣、评弹在游客互动中传承,这些实践表明:传统街区需要创造性转化而非简单\u590d\u5236。历史街区保护与城市更新实现平衡发展,成都宽窄巷子通过"院落权"改革,允许居民在保留建筑外扩3米建设现代化住宅;广州永庆坊引入"双创空间",在骑楼底层打造共享办公区,这种"新旧共生"模式,既留住乡愁记忆,

发表评论