深夜痛哭:他昨晚对你做了什么?

他把你弄得挺狠吧昨晚听见你在哭

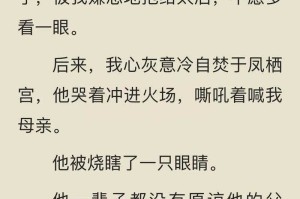

凌晨三点被隔壁的啜泣声惊醒时,我正盯着天花板数羊。老房子的隔音像层宣纸,那阵压抑的抽噎声混着床板吱呀,让我想起被雨淋湿的流浪猫——明明疼得发抖,还要把呜咽咬碎在齿间。

(深夜痛哭:他昨晚对你做了什么?)

那些藏在哭声里的求救信号

心理学教授约翰·戈特曼在《爱的博弈》里提过,亲密关系中的哭泣通常经历三个阶段:

- 第一阶段:生理性流泪 眼泪是身体对情绪过载的本能反应

- 第二阶段:压抑式啜泣 用手捂嘴、蜷缩身体等防御姿态开始出现

- 第三阶段:爆发性痛哭 当情绪彻底决堤时的全身性释放

我听见的哭声正卡在第二阶段,那种被枕头闷住的、断断续续的哽咽,比放声大哭更让人揪心。

暴力关系中的"沉默螺旋"现象

| 行为特征 | 占比(家暴案例统计) |

| 夜间发生冲突 | 67% |

| 受害者刻意压抑哭声 | 82% |

| 事后否认遭受暴力 | 91% |

这些数据来自妇联2024年度报告,像极了此刻墙那边的状况——哭声突然中断,接着是窸窸窣窣的收拾声,仿佛天亮后这些声响都会变成"不小心撞到柜子"。

为什么我们总对亲密暴力保持沉默?

上周菜市场卖豆腐的张姨手臂淤青,我问起时她笑着说:"老夫老妻磕碰难免"。这种合理化解释在受害者中极为常见,背后藏着三个心理机制:

- 认知失调:无法接受"爱人即加害者"的矛盾

- 习得性无助:长期受控形成的心理依赖

- 社会污名恐惧:担心被贴上"失败婚姻"标签

记得有次在社区讲座,法律援助律师王颖说过:"来咨询的家暴受害者,平均要经历7次严重伤害才会求助。"这个数字让在场所有人都沉默了。

那些容易被忽视的非肢体暴力

凌晨的哭声里还夹杂着物品摔砸声,但真正伤人的可能是我们看不见的:

- 经济控制(没收工资卡/限制消费)

- 社交隔离(不允许单独见朋友)

- 睡眠剥夺(深夜故意制造噪音)

心理咨询师李松蔚在《非暴力沟通》工作坊中演示过,用手机灯光反复晃醒伴侣造成的心理伤害,实际上比扇耳光更持久。

当听见邻居家暴时该怎么做?

天蒙蒙亮时我煮了两人份的粥,敲门前反复斟酌着说辞。反家暴志愿者培训手册里强调过几个要点:

- 避免当面质问施暴者(可能引发报复)

- 用"需要帮忙吗"代替"你被家暴了吗"

- 提供24小时庇护所电话(写在便签上递过去)

开门的是个眼睛红肿的姑娘,她接过粥碗时袖口滑落,露出手腕上紫红色的指痕。我说最近楼道灯泡总闪,要不要一起找物业时,她突然抬头看了我一眼——那眼神我在太多受害者眼里见过,像溺水者看见浮木又不敢抓住的挣扎。

晨光透过楼梯间的窗户斜照进来,保洁阿姨正在楼下清扫昨夜被风吹落的槐花。远处传来早餐摊的叫卖声,新的一天开始了,尽管有些人还困在昨天的黑夜里。

发表评论