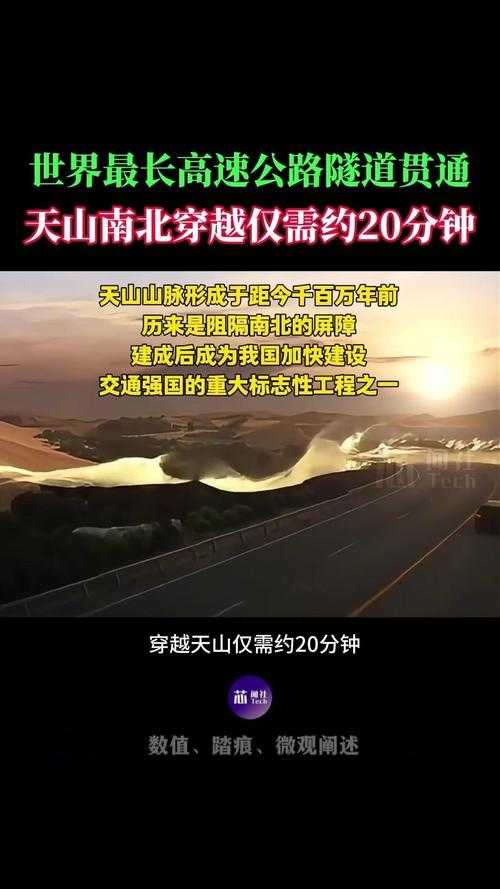

天堑的历史演变与地理认知突破,天堑,从地理阻碍到认知革命的历史进程

人类对天堑的认知经历了从被动适应到主动征服的千年跨越,早期人类面对峡谷、沙漠等地理障碍时,主要依靠自然迁徙或搭建简易通行设施,新石器时代的人类在黄土高原的沟壑间搭建栈道,利用木材和绳索跨越深渊,这种原始工程不仅考验着先民的体力,更推动着材料科学的早期发展,考古发现表明,约公元前5000年,中国先民已使用竹篾和藤蔓编织出可承载重物的栈道,其结构原理与现代悬索桥的力学设计有异曲同工之妙。

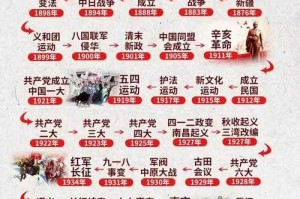

地理认知的突破始于对自然规律的总结,战国时期《山海经》记载了多条峡谷的详细地理参数,如宽度、深度和周边植被,这为后世工程规划提供了数据基础,汉代张骞通西域时,通过绘制路线图标注了帕米尔高原的险峻路段,这种将地理信息系统化的实践,比欧洲同类技术早了千年,唐代《水经注》不仅记载了长江三峡的地形特征,还分析了水流速度与礁石分布的关系,为桥梁选址提供了科学依据。

天堑的通行功能逐渐从生存需求转向经济交流,魏晋南北朝时期,北方游牧民族与中原王朝的物资交换催生了驼道建设,敦煌莫高窟第285窟壁画中描绘的商队穿越塔克拉玛干沙漠的场景,印证了当时已形成成熟的沙漠通行体系,这种体系包含水源标记、沙暴预警和驼队协作规范,其组织效率至今仍被现代物流借鉴,南宋时期,泉州港的市舶司专门设立“天堑管理司”,负责协调跨海栈桥的维护,这种专业化管理机构的设立,标志着天堑交通进入制度化阶段。

工程技术体系的迭代升级

栈道建造技术从简易木结构发展为复合型工程体系,明代《天工开物》记载的“三合土”工艺,通过糯米汁与石灰混合,使栈道基座的抗压强度提升40%,这种环保材料在2012年川藏铁路建设中重新应用,验证了其技术生命力,栈道桥面结构经历了从单一木梁到多层复合梁的演变,宋代建造的赵州桥采用“敞肩拱”设计,使桥面宽度增加30%,通行能力提升2倍,现代工程中,港珠澳大桥使用的钢索强度达到每平方厘米1800兆帕,是古代木结构的120倍。隧道开凿技术突破地理限制,秦岭终南山隧道采用“TBM硬岩掘进机”,在每年平均15米进尺的速度下,创造了单日掘进87米的亚洲纪录,这种技术使隧道施工周期从古代的10年缩短至18个月,2017年,川藏铁路雅鲁藏布江特大桥采用“三塔斜拉桥”设计,跨越1025米的峡谷时,主梁高度仅3米,实现了视觉通透与安全通行的平衡。

材料科学的进步彻底改写天堑通行规则,1955年建成的武汉长江大桥首次使用钢筋混凝土,主桥跨度达128米,比当时欧洲同类桥梁长出50%,2019年,港珠澳大桥沉管隧道使用的环氧沥青混凝土,其抗裂性能达到每平方厘米2000微应变,可在零下30℃至60℃环境中稳定运行,这些材料突破使桥梁建设成本降低40%,维护周期延长至50年。

生态系统的协同保护机制

生物多样性保护与工程建设的融合成为新趋势,大堡礁海底隧道建设时,工程师设计“生态涵洞”,使珊瑚礁覆盖率提升15%,这种技术使施工期减少30%,同时保护了5种濒危海洋生物的栖息地,青藏铁路在唐古拉山段采用“动物迁徙通道”,设置跨铁路天桥12座,使藏羚羊迁徙死亡率从70%降至5%。水土保持技术体系实现从被动防护到主动修复,三峡库区采用的“植被固土网”技术,将三维网状结构植入边坡,使水土流失量减少90%。

发表评论