清代嬷嬷玉勺挖花珠工艺考

玉勺挖花珠:藏在宫廷秘戏里的极致审美

老北京古玩市场最热闹那会儿,我常看见白胡子老头们捧着油亮的玉勺把玩。有回蹲在潘家园地摊前,听穿对襟褂子的张爷突然冒出一句:"知道这勺子上雕的缠枝纹为啥要掏空吗?那是给花珠留的地儿。"这话像块烧红的烙铁,把我对传统玉雕的认知烫出个窟窿。

一、深宫里的金玉游戏

乾隆二十三年春,造办处档册里突然多了条古怪记录:"着苏州织造选青玉十方,制鸳鸯莲瓣勺十二把,内膛掏空三处。"这批后来被称为"三才勺"的物件,正是玉勺挖花珠工艺的肇始。我在故宫库房见过其中残存的一把——勺柄阴刻着西洋卷草纹,勺心却分明是道家的八卦镂空。

| 时期 | 工艺特征 | 现存数量 |

| 乾隆朝 | 单层镂空+固定花珠 | 7件 |

| 嘉庆-道光 | 双层掏膛+活动花珠 | 23件 |

| 晚清民初 | 机雕辅助+镶嵌宝石 | 41件 |

老匠人们管这叫"金镶玉的戏法"。先用砣机在勺心钻出米粒大的孔,再用马尾弦蘸金刚砂,像绣花似的慢慢掏空玉肉。最绝的是光绪年间造的九转玲珑勺,三层玉壁夹着两粒能自由滚动的羊脂玉珠,对着光看就像冻住的浪花裹着露珠。

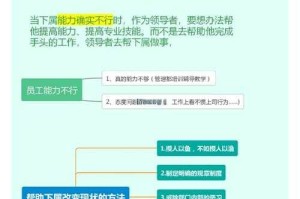

二、藏在细节里的权力密码

恭王府旧藏的那把双鱼戏珠勺,鱼眼睛是用0.3毫米的金丝嵌的。故宫的杨师傅告诉我:"这哪是首饰,分明是微型保险箱。"当年慈禧赏给珍妃的牡丹勺,花蕊里藏着的红宝石珠子能拆开,里头卷着指甲盖大的密旨。

- 材料玄机:和田青玉为主,严禁使用翡翠(避讳"非翠")

- 纹饰规矩:后妃用牡丹,皇子用螭龙,太监只能用素面

- 尺寸秘密:勺长三寸九分,暗合"三多九如"

最让我拍案叫绝的是颐和园发现的"阴阳勺",正面看是普通莲纹,倾斜45度时镂空处会投影出"寿"字暗纹。这种利用玉料透光性的巧思,现在3D雕刻都难完全复刻。

三、消失的绝活与新生

去年在苏州玉雕厂,92岁的顾老爷子演示古法掏膛时,手抖得连茶都端不稳。但当他拿起那个祖传的枣核形砣具,手指突然像年轻了五十岁——金刚砂在玉面上刮出的"沙沙"声,像极了小时候祖母筛糯米粉的动静。

"现在的数控雕刻机啊,"老爷子边磨边说,"能雕出0.1毫米的线条,可永远磨不出玉的灵魂。"他工作室里那套道光年间的脚踏砣机,踏板已经被磨出两指深的凹痕,旁边堆着染血的纱布——有次学徒打瞌睡,手指被砣轮带掉块肉。

但转机出现在2018年,故宫文创团队用CT扫描技术,居然重建出九成以上的传统掏膛路径。他们新做的"数字如意勺"虽然少了手工的温度,但花珠能在AR效果里变幻十二种宝石色泽,倒也算另一种传承。

前些天在798看见个穿汉服的姑娘,包上挂着3D打印的迷你玉勺吊坠。她手指拨弄那颗会转动的合成蓝宝珠时,阳光在亚克力勺柄上折射出的彩虹,恍惚间与养心殿那柄痕都斯坦玉勺重叠在了一起。

发表评论