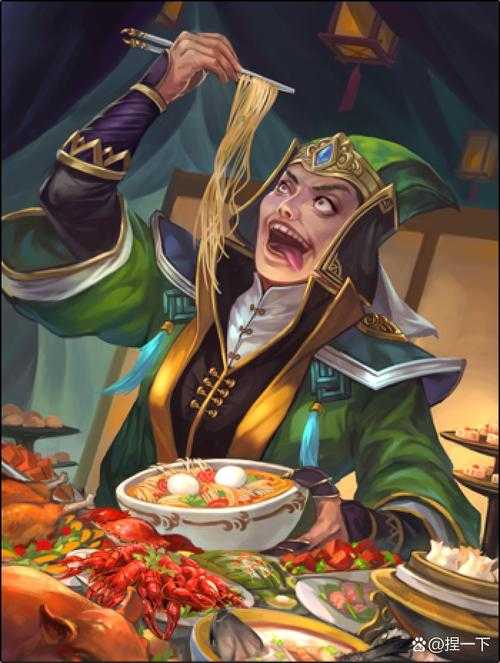

三国时期谁最爱吃生鱼?揭秘历史名将的饮食偏好

三国时期谁最爱吃生鱼?揭秘历史名将的饮食偏好

三国时期(公元220年—280年)战火纷飞,英雄辈出,但关于历史人物的生活细节,尤其是饮食偏好,史料记载相对有限。通过分析当时的饮食文化、地理环境和人物背景,仍能推测出一些线索。

生鱼饮食的文化背景

生鱼在中国古代被称为“脍”,最早可追溯至周代。《诗经·小雅》中便有“炰鳖脍鲤”的记载,说明生鱼片是贵族宴会中的常见菜肴。汉代延续了这一传统,《汉书·东方朔传》提到“生肉为脍”,佐以葱、芥等调料。三国时期,生鱼饮食在江南水乡尤为流行,因吴地(今江浙一带)河网密布,鱼类资源丰富,为生食提供了便利条件。

东吴将领的“食脍”证据

吴国名将中,甘宁的饮食习惯最可能与生鱼相关。据《三国志·吴书》记载,甘宁早年曾为水贼,常年活动于长江流域,熟悉水产捕捞。史书虽未直接提及他喜食生鱼,但其出身与生活环境决定了他对鱼类的依赖。东吴重臣张昭在《吴录》中批评孙权“射虎、食生鱼”的行为,侧面反映孙权本人可能偏爱生食鱼肉。孙权作为东吴君主,其饮食偏好常被臣子规劝,可见食生鱼在当时吴地贵族中并不罕见。

蜀汉与曹魏的饮食差异

相比之下,蜀汉(四川)与曹魏(中原)因地理环境限制,生鱼饮食较少见。蜀地多山,饮食以腌制、辛辣为主;中原地区气候干燥,鱼类保存困难,更倾向烹煮。例如《诸葛亮集》记载蜀军行军以“干粮、腌肉”为主,未见生食记录。曹魏名将夏侯惇的传记中则提到其“食必熟炙”,强调饮食安全,与生食文化迥异。

考古与文献的双重佐证

现\u4ee3\u8003古发现进一步支持了吴地生鱼饮食的盛行。南京出土的东吴墓葬中,常见鱼骨及切割工具,部分漆器纹饰描绘了宴饮场景,盘中盛有片状食物,与文献中“脍”的形态吻合。西晋《博物志》记载“吴人作鲙,以细缕金橙拌之”,说明东吴生鱼片的调料搭配已颇为讲究。

结论

综合史料与考古证据,三国时期最爱吃生鱼的人物可能集中在东吴阵营。孙权因臣子谏言而被间接记载,甘宁则因出身背景存在较高可能性。这一饮食偏好既受地理环境影响,也是贵族文化的延续。尽管缺乏直接的人物记载,但从时代背景推断,生鱼片作为江南士族的“高端饮食”,大概率是东吴名将宴饮中的重要角色。

发表评论