一统天下和一统江山的区别解析:历史与文化的深度对比

一统天下与一统江山:历史语境中的权力与象征

在中国古代政治话语体系中,“一统天下”与“一统江山”常被混用,但二者的历史渊源、文化内涵及适用场景存在显著差异。理解这两个概念的本质区别,需回归历史文本与权力逻辑的底层框架。

一、地理范畴与权力逻辑

“一统天下”的核心是“天下观”,源自周代“普天之下,莫非王土”的政治理想。《尚书·禹贡》描述的“九州”体系,奠定了以中原为中心、辐射四方的治理模型。秦始皇“并吞八荒”后,首次将“天下”从理论转化为实际行政版图,通过郡县制实现“车同轨、书同文”的物理统一。此概念强调对已知文明世界的绝对控制,包含边疆异族地区,具有外向扩张性。

“一统江山”则聚焦于农耕文明核心区。《说文解字》释“江”为长江,“山”指五岳,暗喻汉地十八省的山河体系。明代《永乐大典》编纂时,文人多用“江山”代指长城以南的农耕区。清帝乾隆在《御制十全记》中区分二者:“取天下者马上得之,守江山者文教化之”,揭示“江山”更侧重对主体民族聚居区的文化整合。

二、政权合法性的构建差异

“天下”概念与“天命”紧密捆绑。汉代董仲舒构建“天人感应”理论,将帝王称为“天子”,其统治权需通过泰山封禅、制定历法等仪式获得宇宙论背书。蒙古忽必烈改国号“大元”,诏书宣称“绍百王而纪统”,正是借用“天下共主”符号强化对多元族群的统治合法性。

“江山”则与“正统性”密切相关。南宋朱熹在《资治通鉴纲目》中提出“正统三续说”,强调对中原文化血脉的继承。明成祖迁都北京时,官员杨士奇上书称“守江山在德不在险”,将儒家伦理作为维系汉文化圈的核心纽带。这种话语体系在《明实录》中反复出现,成为区分华夷的重要标尺。

三、军事战略与文化治理的分野

从军事维度考察,“平天下”常伴随大规模征伐。汉武帝时期卫青、霍去病北击匈奴的战争,被班固在《汉书》记载为“廓清寰宇”;唐代李靖平定东突厥后,唐太宗受尊“天可汗”,体现“天下”体系对武力征服的依赖。

“治江山”侧重文治工程。北宋推行“强干弱枝”政策时,欧阳修在《新五代史》中提出“盛衰之理,虽曰天命,岂非人事”,强调通过科举、水利、税制改革巩固统治基础。清代《四库全书》编纂本质上是以文献整合强化文化认同,属于“江山”治理的典型手段。

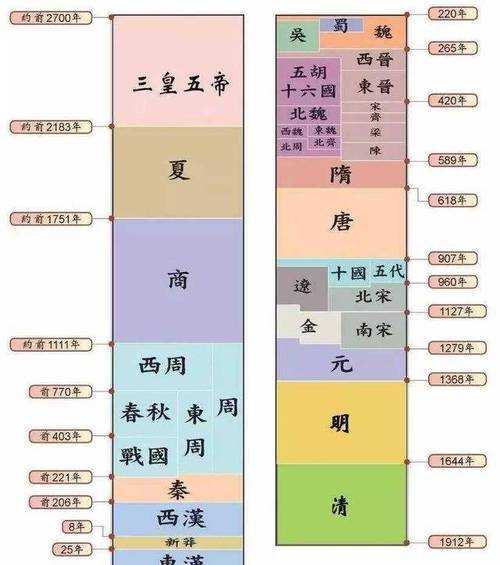

四、历史演变的轨迹对照

“天下”概念随朝代更替不断扩容。汉代西域都护府的设立,唐代安西四镇的经营,直至清代乾隆平定准噶尔,每次地理边疆的突破都伴随着“天下”内涵的更新。法国汉学家谢和耐在《中国社会史》中指出,这种弹性空间观念是中华文明持久延展的关键。

“江山”范畴则呈现收缩固化趋势。南宋陆游“但悲不见九州同”的诗句,元代郝经“能当天下一统者,必行中国之道”的论述,明清之际王夫之《读通鉴论》强调“华夷之防”,均反映出文化防御心态的强化。美国学者费正清在《剑桥中国史》中认为,这是应对游牧压力产生的文化自我保护机制。

结语

“一统天下”与“一统江山”犹如硬币两面:前者是动态的权力辐射网,依赖军事投射与制度创新;后者是静态的文化共同体,依托伦理秩序与身份认同。二者在《二十四史》中交替出现,构成中国古代政治哲学的独特张力,也为理解传统治理智慧提供了关键锁钥。当代研究者需穿透表层语义,在具体历史情境中把握其微妙差异。

发表评论